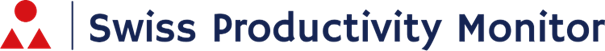

Immer wieder werden in Deutschland Abbildungen gezeigt, auf denen der Rückgang der Industrieproduktion zu sehen ist (etwa wie in Abbildung 1). Dazu sieht man dann Bemerkungen wie etwa «Deutschland im freien Fall».

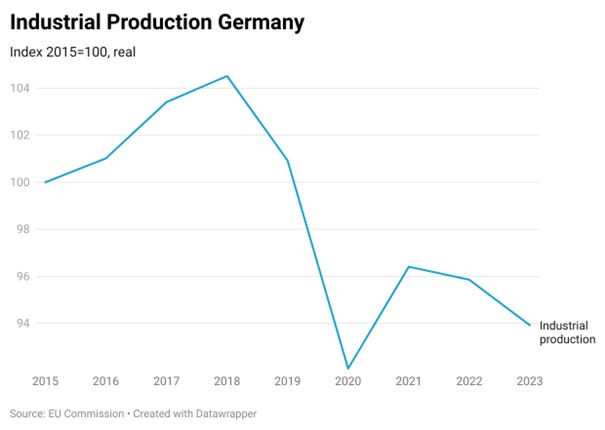

Tatsächlich ist die Industrieproduktion in Deutschland recht deutlich zurückgegangen. Das ist natürlich grundsätzlich kein Grund zur Freude. Aber die Situation der Industrie ist trotzdem nicht so schlimm, wie sie auf diesen Abbildungen dargestellt ist. Denn die Wertschöpfung der Industrie – also das, was tatsächlich an Wert generiert wird und zu Einkommen führt – war in Deutschland in den vergangenen Jahren etwa konstant. Das ist keine dynamische Entwicklung, aber trotzdem um einiges besser als «ein freier Fall» (Abbildung 2, je nach Datenquellen und Stand von Datenrevisionen ergeben sich zu anderen Darstellungen von Medien oder Forschungsinstituten geringfügige Unterschiede).

Was sind mögliche Gründe für dieses Auseinanderdriften aus Produktion und Wertschöpfung? Der wohl wichtigste Grund ist eine Art industrieller Strukturwandel. Serviceleistungen rund um Industrieprodukte nehmen zu. Klassische Beispiele sind etwa Aufzugshersteller, die schon lange einen bedeutenden Teil ihres Umsatzes mit Serviceleistungen – also etwa Reparaturen – erzielen, nachdem ein Aufzug eingebaut ist. In der jüngeren Zeit verschmelzen Waren wie Autos oder Maschinen immer mehr mit Software, was zu hybriden Produkten führt. Auch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten tragen dazu bei, die Wertschöpfung in Deutschland hochzuhalten. Die Fertigung an sich geht zurück oder wird in andere Länder ausgelagert, während die innovativen Aktivitäten im Land bleiben.

Es ist also schwierig, in Deutschland von einer Deindustrialisierung zu sprechen. Es stimmt zwar in dem Sinne, dass die Produktion an sich zurückgeht. Wenn Deutschlands Industrie aber führend bleiben will, muss sie den Strukturwandel mitmachen, um eine hohe Wertschöpfung und hohe Einkommen generieren zu können. Die jüngste Entwicklung mit dem Auseinanderdriften zwischen Industrieproduktion und Wertschöpfung ist darum im Grunde genommen ein positives Zeichen.

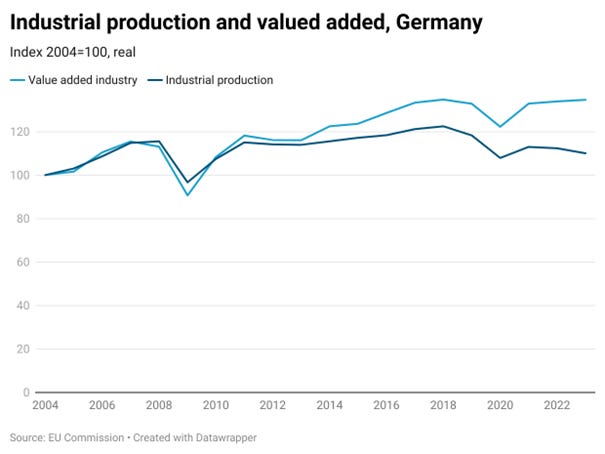

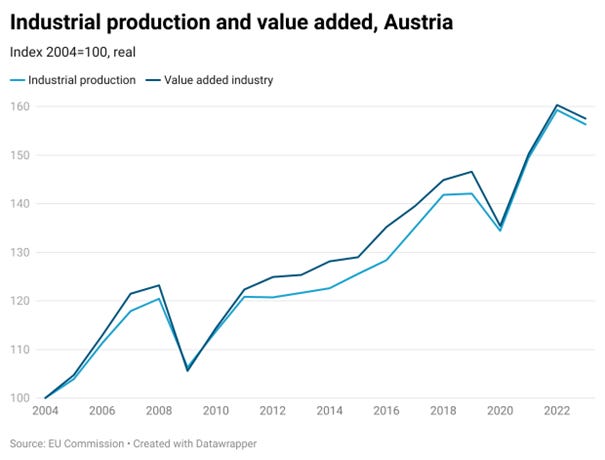

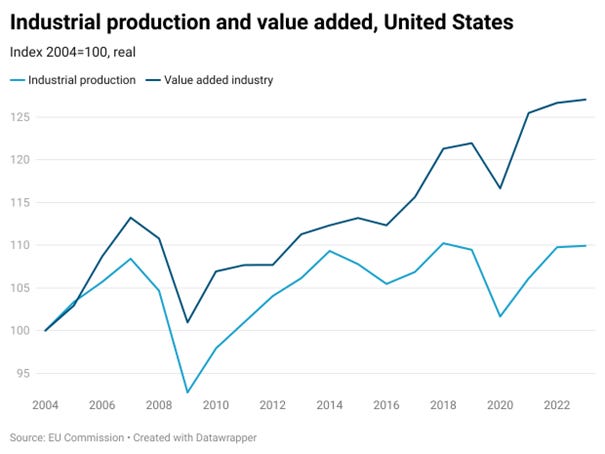

In den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften ist im Trend eine ähnliche Entwicklung zu beobachten wie in Deutschland. Aufgrund der vorliegenden Daten entwickelte sich die Wertschöpfung der Industrie meist besser als die Produktion, etwa auch in der Schweiz (Abbildungen 3-5). Österreich ist eines der Länder, bei dem sich dieses Muster in den vergangenen Jahren – zumindest aufgrund der vorliegenden Daten – kaum zeigt. Besonders deutlich ist diese Entwicklung in den Vereinigten Staaten zu sehen. Das Narrativ einer Deindustrialisierung in den USA muss also aus dieser Perspektive hinterfragt werden.

Zu beobachten ist das gleiche Muster etwa auch in Schweden und Dänemark, wo der Unterschied zwischen Wertschöpfung und Produktion besonders markant ist. Dies verdeutlicht das Bild, das die Industrie in einer modernen Volkswirtschaften zu charakterisieren scheint.

Die teils noch immer einseitige Diskussion in Deutschland ist besonders schade, weil mittlerweile doch einige Artikel erschienen sind, die sich mit dem Thema der Industrieproduktion und der Wertschöpfung auseinandersetzen. So etwa Julian Olk im Handelsblatt, verschiedene Berichte des ifo-Instituts oder stellenweise im Jahresgutachten des Sachverständigenrats (mündlich ausgeführt auch von Thilo Kröger in unserem Webinar vom 3. Juli), der Bericht von vfa - der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland oder etwa auch André Kühnlenz in der Finanz und Wirtschaft.

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5