Europa wird oft als Kontinent auf dem absteigenden Ast beschrieben. Die Europäische Union sei etwa seit der Jahrtausendwende gegenüber den Vereinigten Staaten deutlich zurückgefallen. Auch in der Schweiz wird dieses Bild eines Europas auf dem Abstieg recht oft gezeichnet, etwa in der Diskussion um die Bilateralen III. Die Debatte um die Bilateralen III ist aus gesellschafts- und staatspolitischen Gründen wichtig und es gibt nachvollziehbare Gründe bei Befürwortern und Gegnern. Es wäre aber ein Fehler, die Verträge mit dem übertriebenen Argument abzulehnen, dass Europa auf dem absteigenden Ast sei. Viele Länder in Europa haben sich wirtschaftlich durchaus solide entwickelt. Besser wäre es, die eigene wirtschaftliche Entwicklung etwas kritischer zu betrachten. Man sollte sich unabhängig von der Europafrage darüber Gedanken machen, warum sich die Schweiz seit vielen Jahrzehnten trotz hoher Ausgaben für Forschung und Entwicklung wirtschaftlich behäbig entwickelt und - etwas provokativ formuliert - zu stark vom hohen Wohlstand lebt, der in der Vergangenheit aufgebaut worden ist. Deutschland war vor zehn Jahren ähnlich selbstbewusst wie manchmal die Schweiz. Das rächt sich nun.

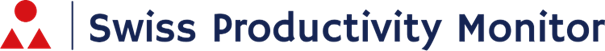

Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf hat seit der Jahrtausendwende im Euroraumund der Europäischen Union zwar etwas weniger zugelegt als in den Vereinigten Staaten (Abbildung 1). Der Zuwachs war dennoch solide. Vergessen wird oft, dass die beiden grossen Volkswirtschaften Frankreich und vor allem Italien wirtschaftlich lange geschwächelt haben und das europäische Durchschnittswachstum nach unten drücken. Seit ein paar Jahren fällt zudem Deutschland als Wachstumslokomotive aus. Eine Reihe mittelgrosser westeuropäischer Länder hingegen wie Schweden, Dänemark, die Niederlande oder Belgien haben ansprechende Wachstumsraten erzielt. Andere Datenquellen können leicht verschiedene Ergebnisse liefern. Das grundsätzliche Muster bleibt aber gleich.

Oft wird zudem das Wirtschaftswunder in Mittel- und Osteuropa zu wenig beachtet. Diese Region hat seit dem Ende des Kommunismus eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Natürlich sind diese Länder von einem niedrigen Niveau mit viel Aufholpotenzial gestartet. Dennoch ist ein solcher Konvergenzprozess nicht selbstverständlich und scheitert oft. Die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Integration der Länder in Mittel- und Osteuropa ist eine grosse Leistung Europas.

Gleichzeitig ist nicht von der Hand zu weisen, dass es in Europa in den vergangenen Jahren teilweise zu Entwicklungen kam, die in eine ungünstige Richtung gingen. Bei einigen neuen Technologien droht man den Anschluss zu verlieren, innovative Startups haben es schwer und stellenweise hat sich auch die Bürokratie zu stark ausgebreitet. Dennoch ist es verfehlt, übertrieben von einem Abstieg Europas zusprechen. Vergessen sollte man auch nicht, dass die Lebensqualität insgesamt in Europa oft hoch ist.

Wie hat sich die Schweiz im internationalen Vergleich geschlagen? Seit der Jahrtausendwende war das Wirtschaftswachstum pro Kopf im Durchschnitt etwa gleich hoch wie in Deutschland und dem Euroraum. Aber in Schweden, den Niederlanden oder Dänemark war das Wachstum leicht höher. Manchmal wird argumentiert, dass das Wirtschaftswachstum pro Kopf ohne die starke Zuwanderung deutlicher zugelegt hätte. Ein solches hypothetisches Szenarium ist möglich, lässt sich seriös aber kaum nachweisen. Auch eine schwächere Entwicklung ohne die starke Zuwanderung wäre denkbar. So wäre es erstaunlich, wenn der Life Science Cluster in der Nordwestschweiz ohne die Möglichkeit der Zuwanderung ähnlich stark gewachsen wäre. Diese Branche trägt mittlerweile einen hohen Anteil zum Schweizer Wirtschaftswachstum bei (Abbildung 2).

Letztlich scheint mir die Diskussion um die starke Zuwanderung vor allem auf der gesellschaftlichen oder staatspolitischen Ebene relevant zu sein. Wie schnell will sich die Schweiz verändern und die Infrastruktur einem hohen Bevölkerungswachstum anpassen? Sieht man das politische System der Schweiz gefährdet? Das sind wichtige Diskussionen, für die es auf beiden Seiten nachvollziehbare Argumente gibt. Rein wirtschaftlich aber lässt sich nicht argumentieren, dass die bisherige hohe Zuwanderung aus Europa die Wirtschaftsleistung pro Kopf drückt. Zu bedenken ist, dass die Schweizer Wirtschaft schon seit einigen Jahrzehnten teilweise weniger stark wächst als andere fortgeschrittene Volkswirtschaften. Besonders in den 1990er Jahren, also vor der Einführung der Personenfreizügigkeit, war das Wachstum gering, aber auch schon zuvor war die Schweiz oft Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum (Abbildungen 3 und 4).

Zwar ist die Schweiz von einem hohen Wohlstandsniveau aus gestartet, was hohe Wachstumsraten schwieriger macht. Das Wohlstandsniveau ist immer noch merklich höher als in den meisten anderen Ländern. Aber es ist eindeutig, dass sich der Vorsprung der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten laufend verkleinert hat. Die Schweiz gehörte beim Wachstum lange Zeit zu den Schlusslichtern in Europa. Interessant ist, dass die Jahre seit der Jahrtausendwende – als etwa auch die Personenfreizügigkeit eingeführt wurde - wirtschaftlich etwas besser liefen als zuvor.

Die Europadiskussion verschleiert manchmal die schon lange bestehende strukturelle Wachstumsschwäche der Schweizer Wirtschaft. So investieren wir zwar sehr viel in Forschung & Entwicklung. Bei der erfolgreichen Transformation in Produkte, die auf dem Markt erfolgreich sind, hinken wir aber teilweise etwas hinterher. In weiten Bereichen der Wirtschaft, die dem ausländischen Wettbewerb nicht ausgesetzt sind, scheint das Produktivitätswachstum oft verhalten zu sein. Teilweise gibt es auch Rückschritte. Beim Wettbewerbsrecht muss man etwa befürchten, dass es bald zu einer Aufweichung kommt. Bei der Sicherung der Altersvorsorge für künftige Generationen sind wir gegenüber einigen Ländern in Europa in Rückstand geraten. Insgesamt würde es der (politischen) Schweiz gut tun, etwas selbstkritischer zu werden.

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4