Technologischer Fortschritt ist zwar der wichtigste Treiber für Produktivitätswachstum. Investitionen in den Kapitalstock sind aber meist zentral, damit der technologische Fortschritt seine Wirkung in einem Land überhaupt entfalten kann. Investitionen in Maschinen, Software, Transportmittel oder Gebäude sind darum wichtig.

Nach der Finanzkrise wurde in vielen Ländern der Rückgang der Investitionsquoten beklagt. Oft wurde dieser Rückgang als Fortsetzung eines Trends interpretiert, der schon in den 1960er und 1970er Jahren angefangen habe. Die niedrigen Investitionen wurden etwa im Zusammenhang mit dem Konzept der «säkularen Stagnation» diskutiert. Investitionslücken wurden für Deutschland und andere Länder hergeleitet (siehe etwa Baldi, G., Fichtner, F. et al. (2014): “Schwache Investitionen dämpfen Wachstum in Europa”), was teilweise mit heftigen wissenschaftlichen und politischen Diskussionen verbunden war.

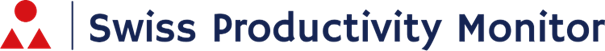

Mit etwas Abstand kann nun die Entwicklung der Investitionsquoten – hier als die nominalen Bruttoanlageinvestitionen in Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts ausgedrückt – mit einem neuen Blick betrachtet werden. In den Vereinigten Staaten, aus denen Ökonominnen und Ökonomen vor mehr als zehn Jahren die Diskussion rund um die schwachen Investitionen federführend angestossen haben, hat sich die Investitionsquote wieder etwas erholt (Abbildung 1). Die Investitionsquote liegt nun wieder etwa auf einem Niveau wie zu Beginn der 1990er Jahre. In den1960er Jahren lag die Investitionsquote nur leicht höher als heute. Vor der Finanzkrise hat auch der Immobilienboom zu hohen Investitionen beigetragen.

Auch in den deutschsprachigen Ländern zeigt sich bei Investitionsquoten kein Abwärtstrend mehr. In Deutschland verharrt die Investitionsquote aber merklich unter den Niveaus in der Schweiz und Österreich. Für ein Land, das immer noch über eine vergleichsweise starke Industrie verfügt, ist das trotz der leichten Erholung erstaunlich.

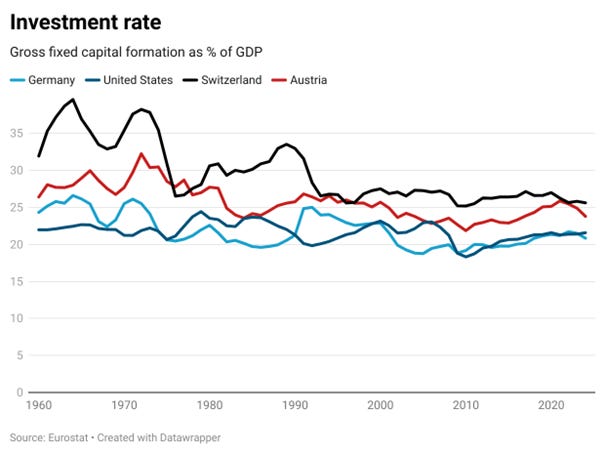

Auch bei der Betrachtung der grossen Länder im Euroraum zeigt sich insgesamt kein Abwärtstrend – insbesondere, wenn man den spanischen Immobilienboom vor der Finanzkrise wegdenkt (Abbildung 2).

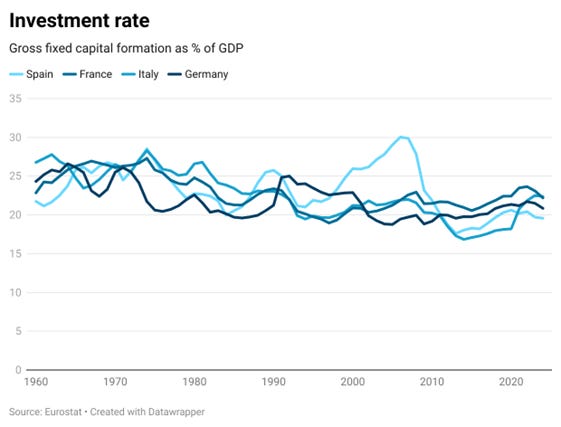

Auch in einer Reihe mittelgrosser europäischer Länder (Niederlande, Belgien, Schweden und Dänemark) zeigt sich seit den 1990er Jahren kein Abwärtstrend mehr (Abbildung 3).

Gedanklich gehen heute immer noch viele in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften davon aus, dass sich die Investitionsquoten im Trend weiter verringern. Diese Aussage ist aber zumindest aufgrund dieser Daten und Abbildungen übertrieben. Es ist allerdings so, dass die Investitionsquoten in früheren Jahrzehnten teils deutlich höher waren – gerade in der Schweiz und auch in Deutschland.

Es stimmt zwar, dass angesichts der zugenommenen Bedeutung der Dienstleistungen der Investitionsbedarf vermutlich etwas abgenommen hat. Trotzdem sollte man angesichts vielfältiger Herausforderungen – etwa bei der Energie, Umwelt, Sicherheit oder dem demographischen Wandel – zumindest die Frage aufwerfen, wie Anreize für Investitionen verbessert werden können. Höhere Investitionen könnten uns helfen, schneller und besser mit diesen Herausforderungen umzugehen.

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3